映画「オールド」 監督ナイト・シャマラン

2021年9月

なにしろ30分で一年分歳をとってしまうのだから、6歳だった息子は、後から遅れてきた家族からみたら、どうみても11歳になっていて、11歳だった娘は16歳になっているのだ。ここからが、混乱と恐怖で、いわゆる映画のお楽しみの部分、というか饅頭のあんこにあたる部分だ。 シャマラン監督の映画は、始めに平穏な日常があって、次に人間の心理のスキをつく恐怖感のようなものがあって、謎解きがあり、結末に至るという流れだ。サスペンスや恐怖、さらに不条理は、謎解きというか隠されていたものの開示によって、ある意味知的なフィルターに浄化されるというのがこれまでのクライマックスで、独特の後味で劇場をあとにする。ここが、他の多くの恐怖を極めるスプラッター映画とは違う部分だ。

と、じつはここまでが、これまでのシャマラン映画の面白さだったと思う。 これまでのシャマラン映画は、どちらかと言えば脳みその前頭葉の部分の体操のような趣があって、こころの部分や教訓めいたものが少ない。 ところが、今回は、めずらしくその教訓めいたものがあってこころに沁みた。

これ以上は詳しくは書かないが、ちょっと脇道にそれてシャマラン監督をおちょくらせてもらえば、自分の映画にたびたび登場するナルシストのシャマラン監督が、浜辺の監視役として自分が登場するシーンが気になって、その直前の、今しかない老夫婦の大事な会話のシーンの編集をやや印象の薄いものにしてしまったのではないか、と危惧している。

ただ、はじめに書いた映画らしい映画!、にもどると、私たちは、映画を観るたびに、じつは観ている間の時間(たとえば1時間半とか2時間)に、他人(登場人物)の数十年の人生を目撃するのにはなれているはずだ。 ひょっとすると、シャマラン監督はこの映画の着想を、映画の中で起こる数十年を、閉じ込められた浜辺でとぎれなく起きたらどうなるのだろうか、と考えたのかもしれない。

もしそうなら、この映画は、映画の中から生まれた映画、と言い換えてもよいかもしれない。 (h.s) この記事はブログサイト「紅茶とりんご」に転載してまとめる計画中です

映画「プロミシング・ヤング・ウーマン」 監督エメラルド・フェネル

2021年7月

映画「ジョジョ・ラビット」 監督タイカ・ワティティ

2020年1月

コメディなのだと思う。しかし、シリアスで深いテーマをなげかけてくる、素晴らしい映画だ。

俳優たちがそれぞれの持ち味を100パーセント活かして、人間味あふれる演技をしいてるのも、観ていて楽しい。

中心にいるのは、ヒトラーに取りつかれた軍国少年、とヒトラーの幻影だ。少年の配置が、というか設定がすばらしい。ヒトラー役は、この映画の監督でもある、コメディアンのワティティ。

少年のお母さん役の、スカーレット・ヨハンソンがなんとも言えない、味わい深い演技をしている。さらに、大尉役のサム・ロックウェルが多少ずれた、いい役を演じている。

そして、展開がすばらしい。かなしくて、希望に満ちている。

すばらしい、としか言えなくて、おかげで、しばらくの間、映画について、語れなくなってしまった。(h.s)

映画「恋人たち」 監督橋口亮輔

2016年1月8日

一見ドキュメンタリーのようなモノローグからはじまってしだいに映画の骨格と展開を見せていく凄い映画だ。

無名の二人の俳優が主役だが、ひとりは小太りの若者でもうひとりは疲れた中年女性を演じるが、通常の映画で観客が求めるかっこよさやすがすがしさとは程遠い極北のキャラクターが少しずつ観る者をひきつけて行く。

周りを中堅の名の知られた俳優たちが固めるが、ベテランの彼らが浮き立つほどの質量感を二人は示して行く。最後に訪れるちょっとした感動に満足して観客はスクリーンの前から離れて行くのだ。

たまたま観た映画館では満席でびっくりした。

日本映画がこんな凄みに達したのかという深い感慨もあった。しかし「恋人たち」というタイトルは諧謔的というか、ある意味「どうでもよい」タイトルで、さらに言えば言葉を寄せ付けない凄みにこの映像作品が達しているのかもしれない。(h.s)

映画「トランス」 監督ダニー・ボイル

2013年12月2日

映画を観ることは格闘技なのか、と思ってしまった作品だ。

記憶喪失と催眠と幻覚とだましの計略が混然と展開されていく。これほど「だまし」の装置が仕掛けられた映画もめずらしいかもしれない。

カットが変わるごとに、前のカットを反芻して、そして次のカットに気力を集中させる作業を強いられる。だから途中で根負けするわけにはいかないのである。

ここには恋愛や哀歓や政治や倒錯といった映画の種として思いつくものがない。あえて言えば犯罪映画だということだろうか。しかし犯罪の周りにさらに犯罪が囲むという筋立てが最後に明かされて、パズル解きの適度な快感がやってくる。

かなりのレベルの映画だと思った。すごい! 脱帽。(h.s)

映画「さんかく」 監督吉田恵輔

2013年11月12日

題名から推測できるとおり三角関係がテーマの映画だが、ちょっと間が抜けた三人による三角関係がほんわりと展開する。

何処にでもいる若い男女関係を正面から描きつつ、当事者のシリアスなやりとりと、それを見る観客側の視線との距離をほどよく保つことで、見所の多いコメディーが生まれた。

主人公役の高岡蒼甫は、しまりのない男の役にみごとにはまり込んでいて、その仕草や場面が今でも蘇るほどだ。

相手役の田端智子はやや固い演技だがそこそこの存在感が映画を引き締めている。

唯一の欠点はAKBの小野恵令奈の出てくるはじめのシーンが長すぎる。だが、そのむずがゆい時間をやり過ごせれば、この三人がかもすゆるい日常に見る側は引き込まれる。

ここで描かれているは、若者と言ってもやや元気さがうせた歳のいった若者で、その倦怠やあせりが丁寧に拾い上げられているのが監督ならではの手腕だ。どこにでもあるシチュエーションをちりばめることで、見る側はふと身近ないとおしさを感じてしまう。

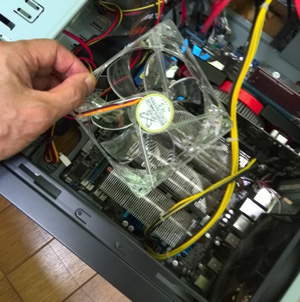

CPUクーラーファンの交換

2013年 8月14日

このところの連日の猛暑に働きすぎたのか、とうとうデスクトップパソコンのCPUクーラーファンが動かなくなってしまった。そこでファンを取り替えることになった。

このところの連日の猛暑に働きすぎたのか、とうとうデスクトップパソコンのCPUクーラーファンが動かなくなってしまった。そこでファンを取り替えることになった。

パソコンが不具合な場合、一番多いのがハードディスクの故障だが、二番目くらいにCPUのオーバーヒートがある。ノート型なら調子が悪くなったときに、本体をひっくり返してCPUの排熱口についたホコリを取り去るともとの調子にもどることがある。

今回の場合、ファンの脱着は意外とシンプルな構造だった。ただし新しいファンを見つけるのが問題だった。基本的には通常のケースファンでも働くが、CPUの場合、その働きに応じて発熱が変わるので、風量も対応して変化するものが望ましい。結局4ピンでPWMという規格のものを見つけて無事装着。何事もなかったかのように快適に動いている。(t.g)

映画「ベルリンファイル」監督リュ・スンワン

2013年 7月20日

映画の味付けとしての政治信条はそれが人間を極限の悪にまで駆り立て得ることを観客はすでに知っているために、サスペンス映画には最強の調味料だ。冷戦の時代にはソ連を敵にジェームズ・ボンドが輝いていたが、ソ連の崩壊後は全く輝きを失ってしまった。ところが、今の世の中にポツンとではあるが、恰好の狂信主義がころがっている。それが北朝鮮だ。これが効いてこの韓国映画は突出した娯楽映画になっている。

この映画は「男」の映画だ。男たちの敵対と政治信条の悲劇はどの映画よりも激しい。また夫婦の愛憎さえが描かれているのに、情動を抑制して観客を裏切りゲームに巻き込んでいく。その展開は素早く、説明の仕方も過不足なく見事だ。

金正日が死去して金正恩の時代になったベルリンの北朝鮮大使館をめぐる内部抗争に、韓国情報部やアメリカCIA、アラブのテロ組織も絡んで超人的に強いスバイたちが闘いを繰り広げる。今のアメリカ映画が架空の敵を相手にしたヒーローものに終始しているのに比べて、北朝鮮という現実の国が相手な分、リアリティーの重さで観客を引き込む。

しかし琴線に触れる要素を極小化して、観客を娯楽の時間のなかで一瞬も立ち止まらせないのが見事だ。奇しくも北と南のスバイがそれぞれ仲間から裏切られ、見放されるようにして、力を合わせる場面がある。そこでお互いの問いかけにそれぞれが答える。一人は「仕事に理由はいらない」、もう一人は「妻を助けるのに理由はいらない」。今ここではどちらがどちらなのかは読者に任せるが、情動と冷徹の間を揺れ動くスパイたちのドラマであるとともに、現実の世界を啓発する暗喩であるとも思った。

世界でこの映画がどのように評価されるかは興味があるが、監督とスタッフには敬意を表す。(h.s)

映画「ローマでアモーレ」監督ウッディ・アレン

2013年 7月16日

内田けんじも凄かったがウッディ・アレンはもっと凄かった、と思わせる出来の映画だ。

ウッディ・アレンの力量がこの映画に充溢している。

いくつかの物語が並行している、とここまでは普通だ。物語はからみあわない、とこれは逆にマイナスだ。ところが、その中のひとつに例の時間のトリックを潜ませているのだが、これが今まで見たどの映画よりも微妙で繊細な一線、つまり間違えるとひどい安物の映画になる崖っぷちの上で成功させている。もっと言えば、現在の時系列に過去を取り込んでいるが、いつの間にか過去の時系列に現在が取り込まれている不思議な構造を、まったく観客に疑問を感じさせずに展開した。

もちろん小難しい解釈抜きで、映画はこころなごむ余韻で終わる。どの物語もつつましい希望から始まり、その行き着く先は、どこか日常の中に逸脱のにおいがするローマで生きる人生の楽しさを伝えている。(h.s)

映画「運命じゃない人」 監督 内田けんじ

2013年 7月12日

映画の中では、時間を自由に行き来出来るのが面白いわけだが、そのメリットをこれほど必要十分に活用した映画を他に思いつかない。

意外な展開に登場するのは平凡なサラリーマン、探偵、やくざの組長、わけあり女たちだ。登場人物がそれぞれの時間を過ごすわけだが、彼らが知らずに交差する時間では、一人から見るその時間は、他から見ると全く違う様相を呈する。その誇張された面白さがこの映画のすべてだと言ってよい。

たとえば、ある人物がいた場所に実は他の人間が同時に、あるいは時間を前後していた。そんなありふれたシチュエーションがスリリングなドラマに昇華している。映画の普通の手法がまるで再発明されたかのような驚きで見終わった。

2004年の作品だが、こんなすごい作品があるのを知らなかった。(h.s)

映画「横道世之介」

2013年 3月10日

この秀逸な映画を一言で表すとすると、愛しくも気ぜわしい青春の間延びした物語、とでも言いたい。

「間延び」がこの映画を理解するキーワードである。はじめの数分間はこの間延びが気になっていつ席を立とうかと考えたほどだったが、そのうちこの間延びにとりこまれて映画の世界を楽しんだ。

確かに、現在と過去を何回か行きつ戻りつするので構成には気を使ってつくられていると思う。しかし、この映画に「物語」の展開があるように思われない。あるのはただ青春の「間延び」である。

そして、この「間延び」がこの映画の最大の魅力になっている。

青春は振り返れば多くの人にとってはあまりにも短く、味わいつくせなかった悔いが残る、と思う。愚かさを友として人は青春をまさぐって行く、と思う。しかしそこには息もつかせぬ心の動きがあって生きる輝きが閃光のように灯った瞬間に闇に吸い込まれる。

だから、もし青春に「間延び」があったら、というテーマが十分に存在し得る。そして、主人公の横道世之介こそ「間延び」そのものとして登場する。

この映画は練りこまれた「映画」の概念から逸脱している。しかし面白い。そしてとても面白い。

(h.s)

劇場版「魔法少女まどか☆マギカ 前編・後編」

2012年12月21日

この映画を観たのは2ヶ月前だがまだ上映は続いている。題名からしていかにも少女アニメだし、事実はじめの数分は大人なら居心地の悪い少女物そのものだ。ところが時間がすすむにつれて先入観は裏切られ続けてダークで観念論的ともいえる幻想に突入する。

まどかという少女がいかに魔法少女になるのか、そしてそれから先はどうなるのか、というのがストーリーだ。魔法少女というのは夢と希望の戦士で、その対極にある失意や怨念を振りまく魔女と戦うのが使命だ。

こう書くといかにも浮世離れした物語に聞こえるが、ところがいささかも現実ばなれをしていない上手な暗喩に自称大人である私はまず感嘆した。この映画には幾重にも観念的な構成の網がかけられている。魔女とは何なのか、まどかはもし魔法少女になるとなぜ最強になってしまうのか、こうした問いは感情のエントロピーという仮想や異次元の時空の話と合わさって、楽しい頭の遊戯になっている。

表現手段にもこだわりがある。つぶらな瞳のまるっきり少女マンガの出だしだが、魔女との戦いの場面になって一転して1960年代を思わせるビックリ箱のコラージュ風な古風な展開となるのが面白い。

だがなによりもこの映画が成功している理由は女性なら誰もが経験する少女という成長の一時期の微細な気持ちのあり様にとことんにこだわっているからだろうという気がする。映画の中の主人公たちは気がつかないが、見ている観客たちは少女の成長の果てに広がる世界に感づいてしまう。

のちのちアニメの古典のひとつとなる出来事を目撃しているような予感さえする。(h.s)

映画「カラフル」

2010年10月24日

楽しめたアニメ映画だった。イントロ、中間、エンディング、と三度楽しんだ。

たとえば映画の出だしは、主観からはじまる。観客が主人公の目となって、死後の案内人に出会うのである。この視点は若者がなじむゲームの世界ではかなり常識だが、知らなかった私にとっては新鮮だった。

メインは、母の浮気、同級生の援助交際、成績の低い者同士の友情等々、中学生の視点で描かれる今日的な問題である。そっけない描写タッチが表現力の不足につながるのか、ともどかしさを感じさせるが、見る側の感情移入が補ってシリアスさが過不足なく伝わる。

そして、エンディングは自分が仮託した人物が誰だったかという種明かしだが、それも描写タッチに見合ったそっけのなさで好感がもてた。

一般的に劇場版のアニメ映画はよく出来たエンタテイメントで感動がそこここにちりばめられている。ところがこの映画はエンタテイメントという印象がない。

見終わってしばらくしてデス・エデュケーションという言葉が思い浮かんだ。しかし、言葉だけは知ってはいるものの、デス・エデュケーションとは何かを知っているわけではないので、子どもたちに見せたら死にについて考える材料になるだろう、ぐらいの考えしか思い浮かばなかった。

しかし、それから何日かして、この映画のすべてが私の上に降ってきた。それはこの映画の主人公が実はデス・エデュケーションを経験する、というのがテーマだと納得したのだ。

教育というと、だれかがだれかを教える、という構図がすぐ頭にうかぶ。しかし、死という存在の根源にかかわる事柄であればあるほど、知識として与えるだけですまない。

この映画では主人公は死んだ状態から始まる。その状態からはじまって、生きた自分を他人事として見つめなおすのである。

これは極端な例である。しかし、これほど極端ではなくても、それぞれ自分のうちにある死に近い場所から生を見つめなおす経験というのがデス・エデュケーションになのだ、という示唆を与えているように思えた。(h.s)

映画「やさしい嘘と贈り物」・・そして、

2010年4月3日

英語の映画を観るときに、ふと字幕から目を離して、役者のセリフに耳を傾けることがある。9割り方は聞き取りに失敗するが、まれに成功するときがある。私の場合、大好きなウッディ・アレンの映画の一部や、その他で聞き取れることがある。そして、印象深く耳をとおして胸にまでひびいたのが、この映画の場面だった。

あえてストーリーを言うと、老人の男女がお互いに恋をするのだが、実は二人は夫婦で、夫の方がそれを忘れている、というのが設定である。

妻役のエレン・バーステインが夫役のマーティン・ランドーに向かって、さまざまな場面で話しかける。やさしくいとおしく、妻は夫であることを忘れている夫に話しかける。夫は、妻を愛するようになり、もう一度結婚を申し込む。

老人だから、ゆっくりと会話は進む。話す内容も、初対面の男女のように、シンプルな内容だ。中学校の英語程度である。しかし大きな違いがあった。妻の話し振りには気持ちがこもっている。観客は深く味わいながら言葉を受け止めるのである。気持ちの伴った言葉は胸に響く。

たまたま最近、小中学校の英語教材に接することがあって、その気持ちのこもらない発音を思い出してしまった。

私たちは日常、どんなささいな言葉のやりとりにも、相手の気持ちに感づいていると思う。そして言葉が胸にとどく度合いは、受け止めた気持ちの大きさに比例しているようにも思える。

学年を積み重ねても、英語が日本人の頭を素通りしてしまうのは、気持ちのこもらない英語に接しているからかもしれない、とふと思った。

☆たまたま気持ちがこもらない英語、と表現してしまったが、実は深い課題が横たわっている気がする。例えば、私の見たその教材でonという単語をaboveやbesideと比較して教えていた。机の上におかれたボールはonで、机から上に離れていればaboveだ。ところが、onは、英和辞書にも「…の上[表面]に. ▼上からの接触に限らず横や下から接触してもよい」(goo英和)とあるように、上に限らない。壁の絵、天井のハエ、顔の眼鏡、背中の子ども、などonである。「上」というよりも「表面」なわけだ。これは、英語を母語とする人たちがonという言葉に託す認識仕方、とでも理解する以外に方法がない。英語を使う人たちはどんなときにonを使うのか。その気持ちのレベルでの理解が英語の習得を促進するのではないだろうか、とも思ってしまう。(h.s)

映画「グラン・トリノ」

2009年6月14日

クリント・イーストウッドが非凡な映画監督であることに想いいたらせられる。主人公は朝鮮戦争に従軍して人を無慈悲に殺したことにたいする贖罪をもとめている。しかし、若いカトリック司祭の熱心なすすめにもかかわらず懺悔をすることはない。

「生と死」を考える映画は問題提起だけに終わる映画は多いが、この映画では作者の姿勢が表明されていて、大きなテーマにも関わらずに余韻がさわやかである。

前作「ミリオンダラーベイビー」では主人公は愛弟子のボクサーの人工呼吸器をはずしてしまい、主人公の余生は穏やかだが孤独でさびしいものとなるのを予想させる。

しかし今回、ストーリーの結末に向かって主人公が映画の中で強調するのは「周到な準備」だ。そしてその「周到な準備」によってこの作品では神をまんまとあざむき天国へ招かれることを確実にするのである。

前作では神に挑戦して追われるごとく森に逃げ込む主人公。この映画では結末は悲惨だが、神に挑戦しつつちゃっかりと神の庇護の元へと旅立つことに成功する。

二つの映画とも、死に際した人間の尊厳は最後まで人間に手にあると訴えている。そして前作から数年後に完成した今回の作品によってその思想を深めているのである。

しかし多くの人々にとっては、死とは不意に「神の意思」によってもたらされるものである。人の死を人間の手にゆだねることは戦争やその他限られた状況でのみ起る。

普段はだれも死についての決断を自分で持とうとすることはない。

イーストウッドは出演した数々の作品の中で数え切れない殺人を遂行してきた。

そして私たちはあたかも禁断の実にふれるごとく、快感を感じて映画館をあとにする。

映画の中で生の与奪に関わってきたイーストウッドが、過去のすべてをひっくるめて

自分の始末は自分でする、という潔さをこの映画で見せることに成功している。

そして観る者は過去のイーストウッドの役柄をすべてかさねあわせて、有機体に結実したような感慨深い経験をするのである。(h.s)

映画「ダイアナの選択」

2009年5月7日

死者を悼むとはどういうことだろう。それに対するバールマン監督の答えがこの映画だとおもう。

原題は「the life before her eyes 」(彼女の眼の前の人生)である。邦題の「ダイアナの選択」は見る側を誤らせてしまう。

アメリカの学校で銃乱射事件が頻発した。激しく不安にさせる事件だ。それに対してドキュメンタリーで有名なマイケル・ムーア監督が銃社会のアメリカに正面から向き合った映画を撮った。その映画で、チャールトンへストンがかたくなな銃擁護の老人として登場するシーンは誰の胸にも後味の悪い苦がさを残した。

一方、犠牲となってしまった十代の少年や少女は蘇ってこない。この悲しい現実をどう捉えたらよいのだろう。それに応えようとしたのがヴァディム・パールマン監督のこの映画だ。閉ざされた社会を

見つめる冷静な目と心の優しさを感じる。しかし映画は錯綜してしまった。

死を運命づけられたときから死までの短い時間に人はどのように生きることができるのか。

それがこの映画のテーマである。個人的な感想をいえば、美しい主人公をもっと優しい夢でつつんであげたかった。

同じようなテーマでは、すでに「橋の上のルル」という優れた(というか、私の好きな)映画がある。不思議で巧みな展開と、救急車のサイレンの停止が死を暗喩することで、この映画では甘酸っぱく名残惜しく終末が訪れる。

かつてホテピスを取材したときにターミナルケアの草分けの清瀬の中島医院にお世話になったことがある。テレマックには出産のDVDがある。そこでは赤ちゃんは家族に見守られて生まれてくる。中島さんは家で家族に看取られる死を提唱している。中島さんが「どんなに行き違いがあった家族でも

死の間際まで和解の機会があるのです」と私に話したことが忘れられない。

死の間際まで人間は生きることが出来る。

そして充実して生きることができる。

そんな風に映画が伝えている、と私は理解したい。(h.s)

映画「崖の上のポニョ」

2008年9月15日

「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」「風の谷のナウシカ」はずっしりとした見ごたえを後に残すが、「紅の豚」「魔女の宅急便」は軽やかな感じだったと思う。「崖の上のポニョ」は後者の感じだが、宮崎作品のなかでは、批評しづらいバリアを感じる。

その理由は主人公の年齢設定にあるようだ。

そもそも映画は異界である。切符を買って、映画館の入り口を入るときに、気持ちを切り替えてはいるはずだが、この映画に関してはハードルが高すぎた(あるいは低すぎた?)。

だからといって、そのまま通りすぎることを許さない魅力がある。

多分、挑戦されているのだとおもう。

想像の世界のもっとも豊穣な年齢は実はこの主人公の年齢だということに誰もが思いいたるからだ。(h.s)

映画「幻影師アイゼンハイム」

2008年5月31日

これは好きなタイプの映画だ、と言って終わりたい気持がつのる。というのはこれ以上何か言うとネタばらしになってしまう恐れがあるからだ。

そこでなぜこの映画が満足させるのか、を深層心理の部分で省察してみたい。

映画は白いスクリーンに映った光と影から出来ている。

このまやかしを、人々は映画が始まったとたんに忘れて見入ってしまう。・・・と私の高校の物理の石川先生は授業の合間に言っていた。石川先生はこれを言うときに、フフとせせら笑うように言うのである。ちなみに私は石川先生の冗談がおもしろくて、その部分ばかりをノートにとっていた。

石川先生によれば、いやしくも物理学の徒を目指すならば、スクリーンに映っているのはあくまでも光と影であると観察し、認識しなければならない・・

物理学と映画との間にはなんと越えがたい深淵が横たわっていることだろう。

しかし今になって思うと、この深淵にこそ、すなわち現実の世界と人間のいだく幻影の谷間にこそ、人間の苦悩と喜びがあるのである。

私はこの映画を見ていてある時点で結末が分ってしまった。

しかしそれでも最後まで楽しめたのは、作者すなわち監督が、人を惑わす際の作法をキチンと守っていたからだ、と思う。

登場するのはイリュージョニストである。映画の中で人をだます。しかし、映画もまた人をだます媒体である。

主人公は映画の中でだますことに成功する。しかし、監督も観客をだますのに成功しなければならない。

そのために監督が使ったのが、物語の大半を登場人物のもうひとりに仮託する方法だった。その他にもいくつものしかけをほどこして、見終わった後味を心地よいものにしている。

もともと心理的な不協和を感じさせ状況を調和に展開するダイナミズムに人間は満足を感じるのかもしれない。(h.s)

映画「ノーカントリー」と「魔法にかけられて」

2008年4月19日

「魔法にかけられて」はディズニー映画、「ノーカントリー」はいつも「大人向け」にワクワクさせるコーエン兄弟の映画、一方はどんな生き物とも仲良しのおとぎの国のお姫様、他方は次から次と殺しまくる殺し屋、まるで水と油の2つの映画だが、でもやはり論じたくなるのは、両方に楽しませてもらったからだ。

二つの映画の主人公には共通点がある。お姫様も殺し屋も思い込みのつよい人たちだという点。お姫様はニューヨークの真っ只中に放り出されてもお姫様のままだし、一方殺し屋は、運命はコインの表か裏かで決められていると思い続けている。

思い込みの強い人たちが周囲と摩擦を起こすというのは映画のよくあるモチーフだが、この二つの映画を分けるのは、はたしてその思い込みがその後どうなるのか、という点だ。

話をちょっと進めて、見終わった後の感想を先にいうと、「魔法にかけられて」はあまり期待していなかったファミリーレストランのハンバーグが思いがけずにおいしかったという印象。ところがそれだけではディズニーは不十分だと思ったのか、お子様も楽しませようと、最後にドラゴンを登場させて大立ち回りをさせる。たのんでもいないアイスクリームを山盛り食べさせら感じで映画館を出た。

一方「ノーカントリー」は、昔からまちがいのない老舗のおでん屋の味。だしは一級。いい味の具も次から次へと出てくる。でも、映画は終わらない。「締め」がない。おやじ、締めの一品を出してくれ、と言いたくなる。実際に、映画館でもなかなか立ち上がれなかった。

この違いは「主人公」が変るか変らないかにある。

お姫様はあるきっかけで自分の中に「怒り」を感じ、それを「表出」することで普通の人間となって人間らしい恋をすることが出来るようになるのである。・・・こう書くとなんだかカウンセリング心理学っぽくなるが、こうしたツボが映画として効いている。

一方、「ノーカントリー」の殺し屋は、最後の方で変れるチャンスに出会う。金を盗んだ男をが殺されて、殺す必要のないその妻の元に殺し屋は現れる。妻は「コインの表裏ではなくて、すべてはあなた自身の意思で殺していたのだ」と殺し屋に言い動揺を与える。

しかし多分殺し屋は変っていない、といった終わり方をしている。

「変る」というのはカウンセリング心理学にとっては大きなテーマだ。

映画の中でもしばしばカタルシスをもたらすネタになるわけだが、残念ながら今回のコーエン兄弟にはなかった・・・(t.s)

映画「ダージリン急行」と兄弟の絆

2008年3月22日

女性監督が増える一方で、見る側、特に女性の目も肥えてきているのは嬉しいことだと思う。

初めて観るウェス・アンダーソン監督の作品だけに、期待したのだが、映画のリズムにのるのに少々時間がかかった。

絶交していた3兄弟は父の死をきっかけに、長男フランシスの呼びかけで集合。砂埃舞うインドの秘境を列車で旅するロードムービーである。せっかくだからインドをもっと見たかった。

一番の関心事は心が離れてしまった3兄弟がどんな風に歩み寄るのかな・・ということだった。

ダージリン急行に乗り合わせた3人はそれぞれ傷心の身ではあるが、インド北西部を走り抜ける列車と共にひとつひとつ蟠った気持を脱ぎ捨てて行く。最後は荷物すべてを振り捨て、3人で次々に列車に飛び乗るシーンは何とも爽やかで、3兄弟の築き直しを予感した。"すべては始めの一歩から"という事かな。

女の私としては観終わった同性の感想をパウダールームで小耳にはさむのも、楽しみのひとつ。仕事帰り風の2女性が「あのスローモーは少々だるく、マンネリね・・・」と。列車を追っかけるシーンを評している。

最近は映画の内容より、映像制作上のプロっぽい批評があったりする。こちらもウンウンと心の中で共感している。(k子)

SF作家アーサー・クラークの死を悼む

2008年3月19日

アーサー・クラークさんが亡くなりました。私はSFが大好きで早川書房の本を片っ端から読みました。SFがもっとも栄えたのは1960年代前後ではないでしょうか。小説の中身は進化した機械文明の中で

人間たちが苦悩したり新しい世界を切り拓いていたりしました。

あれから何年もたって今では宇宙で人間が暮らす実験を行っていますし、地上ではだれもが携帯型のテレビを持てるようになりました。当時夢と思われていたことが次々と実現しています。

でも、私たちはこうした「実現された」未来である今に居心地の悪さを感じています。なんとなく釈然としない思いです。なぜでしょうか。

ちょっと話は変りますが、学生の時に政治学の岡義武先生に社会の「制度」というのは「人間の行動のパターンだ」と教えてもらったことがあります。その時になるほどと思いました。しかし、それから何年かたって、今度は國分康孝先生と久子先生に人間の「性格」とは「人間の行動のパターンだ」と考えられている、教えていただきました。制度と性格、このどこにも接点のなさそうなものが「人間の行動のパターン」?

両方の考え方にはそれぞれ含蓄があって、私は本当にそうだと思っています。寡聞にして岡先生と國分先生の一致はどこにルーツがあるのか分りませんが、もしご存知の方がいればぜひ教えてください。

さて本題に戻ります。アーサー・クラークに代表されるSFが読者を惹きつけてきたのは、未知の世界とのワクワクする出会いだったのではないでしょうか。

アーサー・クラークは最後まで宇宙人との出会いを期待していたそうです。

出会いというと、パチパチと火花がちるような、個と個の出会いを想像しますよね。

でも現実に進行したのは、パチパチというよりは、「未来」がじわじわと現在の中に浸潤してきたという現象ではないでしょうか。

私たちは知らず知らずのうちに「行動のパターン」を変えられてきているのでしょうか。

もし、岡先生と國分先生が正しければ、社会の「制度」と人間の「性格」がじわじわと変えられてきている、とも言えますね。

これは一つの見方ですが、役に立つ見方の一つではないかと思っています。

映画「テラビシアにかける橋」-大人が見る子どもの映画-

2008年2月3日

いい映画がまたまた公開になりました。見た直後に素晴らしい余韻で胸が詰まりました。あまりにも奥深く感じられたので、児童小説の原作があることを知るまでは、大人に勧める映画なのか子どもに勧めるものなのか迷ったほどでした。子ども向けのストーリーであることは確かで、いつもひとりぼっちの女の子といじめられっ子の男の子が森の中に想像の国をつくる話です。しかし女の子が亡くなって・・・・・・

映画を織り成す糸に「現実」と「夢想」があると思います。テレマック@ランダムの去年の11月7日に映画「パンズ・ラビリンス」がとりあげてありますが、こちらが現実と夢想の鮮やかな原色の糸が織り成す燦然とした金字塔であるとすれば、「テラビシアにかける橋」は暖色系の2本のおだやかな糸が織り成すあたたかいセーターです。「パンズ・ラビリンス」が現実と夢想の厳しい対立から成り立っているとすれば、「テラビシア」は現実と夢想がバランスよく混合されているのが際立った違いです。

「パンズ・ラビリンス」はその対立の激しさゆえに深い印象を残すと言えるでしょう。しかし、どちらがより深いかと言えば、一見上品でおだやかなたたずまいの「テラビシア」の方が深い課題を見る人に残しているかもしれません。

どちらの映画も主人公の少女の死がモチーフになっています。「パンズ・ラビリンス」では過酷な運命の最後に訪れる死に対する補償として少女は妖精の国の王女となります。

しかし「テラビシア」で描かれる同じモチーフはずっと抑制された表現になります。本当にこの映画ははじめから終わりまでたんたんと抑制されたしつらえで進んでいきます。題名のテラビシアへの橋もどこにそんな意味があるのかとおもわれるほどあっけないものです。しかしそれでいて深い余韻があるのはなぜでしょうか。

少女の死は偶然の事故であっけなく訪れます。死を嘆く少年に対して父親が「死んでも残されたものの中に生きつづける」と言います。これってよく聞く言葉ですよね。でもこの珠玉の真実がこんなに説得力をもって表現されたことが今までにあったでしょうか。

少年は幼い妹とともに再び森を訪れます。すると妹の目にも想像の国は見えるのです。そしてもちろん観客の目にも・・。その想像の国には少女はいません。でも、観客はその国のどこかに少女は生きていて、少年と妹は探しさえするば会うことが出来るのだと思うことが出来るのです。

この映画は他にも、登場人物たちの表の顔と隠された事情が興味深く明らかにされることや、天国と地獄について子どもなりの葛藤があることが描かれていて、いくら書いても書き足りないほどです。

そうした造りの確かさが死という重いテーマに絡んだ身近な救済観を奥深く印象的なものにしているのです。すばらしい映画でした。(t.s)

傑作「パンズ・ラビリンス」

2007年11月7日

この映画は傑作でした。「パンズ・ラビリンス」(訳して『牧羊神の迷宮』)というファンタジーです。あまりにも素晴らしい映画だったので、これまでのファンタジー映画、例えば「ハリーポッター」などはこの映画が生まれるための序章だった、と思ったほどでした。そうしたら、本当にそうでした。制作者の一人アルフォンソ・キュアロンは、「ハリポタ」の監督をした人だったのです。実際に監督したギレルモ・デル・トロという人はホラー映画にかかわった人らしいです。この映画の素晴らしさは内戦時代のスペインの現実とファンタジーが絡みあいながら物語を高みに引き上げていくところです。宮崎アニメを思わせる導入には微笑んでしまいますが、しっかり描かれた残虐さがファンタジーを引き締めてその必然性を確かなものにします。見終わったあとに残るのは、感動でもなくカタルシスでもなく、小さいけれど確信に似た何かです。このフシギな感覚がこの映画を傑作にしています。

*